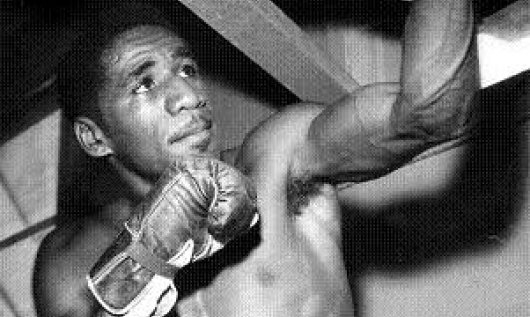

25 Mar Once in a lifetime: Davey Moore

Il 25 marzo 1963 muore a Los Angeles David S. Moore, pugile di professione. Davey veniva da Lexington, Kentucky, terra di cavalli e distillerie, ma aveva cominciato a boxare dalle parti di Springfield in Ohio. Era uno dei tanti pesi piuma che aveva visto nel pugilato l’opportunità per prendersi qualche rivincita sulla vita. Un po’ come andava dicendo anche Cassius Marcellus Clay Jr., il grande Muhammad Ali, l’uomo che volava come una farfalla e pungeva come un’ape e che era nato non molto distante da lì, nella verde Louisville. Davey era un pugile potente, disciplinato e preciso. Sapeva tirare di boxe, difendeva egregiamente anche se talvolta gli capitava di rimanere un po’ troppo sulle gambe. Ma Davey compensava il tutto con una buona dose di coraggio ed energia. Insomma Moore sul ring ci sapeva fare ed era un atleta ostico da affrontare. A nemmeno vent’anni passa al professionismo e conquista subito l’attenzione generale. Nel suo primo anno vince sei incontri e rimedia una sola sconfitta. Non è un super campione, non fa parte dell’eletta schiera di quelli che i pugni degli avversari manco li vedono o li sentono, ma è regolare, promettente e coraggioso, conosce bene il quadrato e sa reggere al meglio la pressione. La sua carriera procede così spedita. Nei successivi sei anni mantiene un impressionante ruolino che lo porta finalmente a combattere per il titolo. L’appuntamento con la storia è fissato per una fresca serata di marzo del 1959. “Il fucile del Kentucky” sfida Hogan “Kid” Bassey per il mondiale dei pesi piuma ed ha la meglio. Moore conquista così la corona mondiale, quella stessa che riuscirà a difendere con successo per cinque volte. In mezzo agli impegni ufficiali il “piccolo gigante” trova anche il tempo di girare il mondo rimbalzando al di qua e al di là dell’Atlantico per misurarsi con molti campioni continentali. Sono tutti match fantastici. Nel suo ultimo tour europeo Moore manda al tappeto Gracieux Lamperti e batte al meglio delle dieci riprese sia Fred Galiana che il nostro Raimondo Nobile. Il pugile americano sembra ormai lanciato verso la storia. Poi arriva un nuovo match per il titolo. A sfidarlo questa volta è il cubano Ultiminio “Sugar” Ramos. L’incontro doveva andare in scena ancora a luglio dell’anno precedente ma un nubifragio aveva allagato il Dodger Stadium. Sarà boxe ad alto livello e la televisione manda in diretta l’evento. Nell’infuocato catino di Chez Ravine accorrono migliaia di latinos a tifare “Sugar”. I pugili non lesinano e sin dal primo round si scaricano addosso una pioggia di fendenti. Il match procede con grande equilibrio sino alla decima ripresa. Davey, però, è sempre più in difficoltà davanti alla baldanza fisica di “Sugar”. Accusa qualche colpo di troppo, comincia a sanguinare al naso, tentenna paurosamente e abbassa troppo la guardia, esponendosi da vicino alla violenza dei precisi colpi di Ramos. Poi in uno scambio ravvicinato “Sugar” scarica la rabbia residua e deposita un potente gancio sul collo dell’avversario. Moore sbanda, scivola e va giù sbattendo pesantemente la nuca contro le corde del ring. Davey fatica a riprendersi, è confuso e tentenna. In un assordante boato l’arbitro pone fine all’incontro. E’ un dannato KO tecnico. Il colpo alla nuca è tragicamente ben più forte di quanto poteva apparire sulle prime. Davey sembra riprendersi. Stremato, con lo sguardo perso e confuso, riesce a farsi intervistare prima di lasciare il ring, ma cade in coma non appena mette piede nello spogliatoio. Morirà tre giorni dopo senza riprendere conoscenza. La sua tragica vicenda vissuta in diretta davanti ai televisori mette un intero paese di fronte al dramma della morte e alla pericolosità della boxe. E’ passato solo un anno dalla tragica scomparsa sul ring di un altro giovane campione, di Benny “Kid” Paret, e il dibattito infiamma le coscienze. E’ uno scontro tra diverse retoriche e opposte narrazioni. L’America perde del tutto la sua verginità che finisce ancora una volta per essere immolata sull’altare delle convenienze. La sua morte diventa così un simbolo ed un’icona dell’ingiustizia. La cantano a caldo Bob Dylan, Pete Seeger e Phil Ochs, che la addebitano a quel vorticoso giro d’affari, all’arbitro che non ha fermato l’incontro, al suo manager che lo ha spinto verso il baratro e al pubblico che ha preteso sino in fondo lo spettacolo per cui aveva pagato. Ma, al di la di tutto, ad anni di distanza, la vicenda di Davey rimane quella di un ragazzo che ha inseguito il sogno con quanto aveva a disposizione. Quella di Moore è la tragica parabola di un campione sfortunato che ha conteso al destino la storia e che ha combattuto per questo, senza risparmiarsi, sino all’ultimo attimo della sua esistenza, ben sapendo che a separarlo dal titolo o dal nulla non ci sarebbe stato poi molto, se non, al massimo, poco più di dieci infiniti secondi.