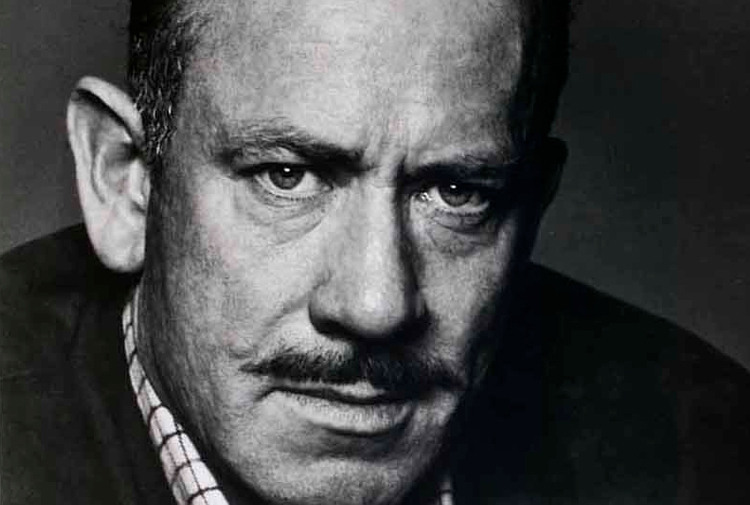

14 Mag Diego Alverà racconta John Steinbeck

Nel maggio 1940 John Ernst Steinbeck Jr. riceve il “Premio Pulitzer” per il romanzo “The Grapes of Wrath” pubblicato nell’aprile dell’anno precedente.

Nei dodici mesi che precedettero quel riconoscimento era accaduto di tutto. Una guerra mondiale bussava ormai alle porte cavalcando paura e tensione dai titoli dei grandi quotidiani. In quell’anno la vita di John era radicalmente mutata, perché quel suo lavoro, nonostante le polemiche che ne avevano accompagnato la pubblicazione, era inopinatamente diventato il libro più venduto di tutti gli Stati Uniti. Quell’inaspettato successo aveva trasformato il suo schivo autore in un personaggio pubblico discusso e chiacchierato, in una sorta di eroe letterario amato ed odiato, adorato e contestato.

“Furore”

“Furore”, come venne tradotto da Bompiani che lo preferì al più rigoroso e letterale “I frutti dell’ira”, non ebbe vita facile. John aveva pensato ai grandi classici. Gli era tornato alla mente il ritmo silenzioso di opere immortali come la Bibbia e l’Odissea, e aveva accarezzato l’idea di emulare i registri di quell’infinito viaggiare, ripercorrendo il dolente peregrinare della fuga e di quell’andata senza ritorno. Aveva pensato a una trama grandiosa, ma poi aveva allontanato ogni tentazione di lirismo ed epicità per affidarsi, invece, a una narrazione cruda, diretta e realistica.

In quello che avrebbe raccontato ci sarebbe stato spazio per sentimenti profondi, per lacrime e sangue, per un intreccio complesso e amaro, per un migrare intimo e privato prima che pubblico. Perché dietro l’epopea della famiglia Joad c’erano lui, la sua terra, la California, la valle di Salinas, quello che aveva visto e che ancora vedeva ogni giorno di più e i suoi conoscenti. Tra le pagine di quel libro respirava spinte e tensioni. Lì nascosto tra le righe c’era il volto di un’America in lotta con se stessa e i suoi sogni, c’erano la crisi, la fame, la natura e la siccità.

Quel mondo torrido e acre, fatto di sabbia e polvere, in lotta con il Dust Bowl e il sole dell’avvenire, masticava conflitti, contraddizioni, stenti ed egoismi. Era il racconto di un’umanità che abitava una difficile frontiera di “uomini e topi” alla disperata ricerca di un lavoro e un pezzo di pane per sfamare i propri figli. Era la storia di una suburra di padroni e derelitti, di ingiustizie e durezze, di sentimenti avari e nobili visioni, di spietati latifondisti e di braccianti a caccia di fortuna, terra e sole. Era la storia grandiosa di quella nazione.

Una singolare storia di ostracismo

Quel pezzo di realtà narrata con quello stile così forte, vivido, diretto e immediato aveva finito per dividere l’opinione pubblica. Se per molti Steinbeck era il paladino di un dolente e sfruttato sottoproletariato rurale, per altri si trasformò in un pericoloso ed arrabbiato provocatore.

“Furore” venne così bollato come un foglio di propaganda politica e messo, perciò, al bando da istituzioni, scuole, biblioteche e librerie. John dovette difendersi dai quotidiani attacchi della chiesa, della politica e dei magnati delle grandi corporations. Quel libro non si sarebbe dovuto nemmeno vendere. Steinbeck venne così considerato un pericoloso estremista e messo all’indice, ostracizzato ed isolato, mentre il suo racconto si dovette difendere da un’ingenerosa ondata di critiche e accuse. Alcuni influenti e noti giornalisti si spinsero anche oltre descrivendo un libro immorale, falso e degradante.

La cronaca di una dura realtà

Ma “Furore” era e rimaneva, invece, una storia basata su un quotidiano diario di dolore, disperazione e attaccamento. Quelli che Steinbeck descriveva erano gli ambienti, le atmosfere e i sogni della stessa gente con cui era cresciuto. John aveva messo a frutto tutta l’etica e la tensione morale che aveva provato a raccontare dalle colonne del San Francisco News nei suoi brevi e vibranti ritratti della crisi.

Era un omaggio a colossi come Hemingway, Faulkner, Dos Passos e Caldwell. Era un’avventurosa discesa nel ventre di un’America arida ed egoista, era il ritratto del ghigno del potere, l’ombra del tracollo finanziario, della crisi economica e della caduta. Era la polvere, la miseria e la sconfitta, le lacrime degli esclusi e degli ultimi, la voglia di futuro e sopravvivenza. “Furore” era una simbolica mappa emotiva, lo specchio di una crisi sistemica che scuoteva le coscienze riportando con esplicita durezza l’attenzione sui valori di una comunità e di uno stato.

Una traduzione complicata

Anche in Italia il racconto di Steinbeck andò incontro a critiche sferzanti e vicissitudini di ogni genere. L’epopea della famiglia Joad venne editata da Valentino Bompiani che ne affidò la traduzione a Carlo Coardi. Il testo dovette fare i conti con i numerosi tagli imposti dalla censura del Ministero della Cultura Popolare, che limitarono la comprensione della portata dell’opera e del suo personaggio principale.

Per tutto quello che si trascinò in scia, “Furore” diventò per Steinbeck una difficile esperienza da cui uscì profondamente cambiato. Quel libro gli fece vedere il futuro da una prospettiva diversa, regalandogli diversi anni più tardi un Premio Nobel per la letteratura e, con esso, una discreta rendita, una fama crescente, nuove case e nuove mogli. Ma per quanto tentasse di sfuggire, nonostante le lusinghe e tentazioni della bella vita ed una manciata di successivi lavori di assoluto interesse, John rimase per sempre prigioniero di quelle righe e delle intricate e dolorose trame che aveva così brillantemente narrato.

“Gli uomini mangiavano ciò che non avevano coltivato, non avevano legami con il loro pane. La terra partoriva sotto il ferro, e sotto il ferro a poco a poco moriva, perché non era stata amata né odiata, non aveva attratto preghiere né maledizioni.”