05 Nov Once in a lifetime: Luis Cesar Menotti

Il 5 novembre 1938 nasce a Rosario, nella Pampa argentina, Cesar Luis Menotti, di professione calciatore, allenatore e dirigente calcistico. Sin da giovane, “El Flaco” si è nutrito di abbondanti dosi di quel pensiero laterale che è diventato negli anni il marchio di fabbrica del calcio sudamericano. Fosse stato solo per il modo riflessivo e bizantino con cui ha sempre trattato il mondo e la sua strana umanità, Menotti si sarebbe guadagnato d’ufficio una cattedra di filosofia, quella stessa che ha quotidianamente dispensato, tra un allenamento e l’altro, a calciatori, giornalisti ed addetti ai lavori.

L’insana passione di un agonista riluttante

Prima di sedere in panchina, anche Luis aveva calcato i campi di gioco. Gli ottimi natali di famiglia lo avrebbero voluto professore universitario, influente avvocato o dirigente d’azienda, ma alla scrivania aveva preferito il prato. Gli anni giovanili gli avevano regalato un’insana passione per la palla e, soprattutto, per la sua imperscrutabile arte. Luis era un agonista riluttante e moderato. In campo correva poco. Faceva viaggiare la palla, piuttosto. Menotti si trovò subito un buon posto per dirigere il traffico: dopo qualche tentennamento finì con il sistemarsi al centro del campo immediatamente alle spalle dell’attacco del Rosario Central. La sua ieratica altezza lo sfaceva svettare sui compagni e ne divenne un facile riferimento. Fece carriera rimbalzando lungo il continente e vestendo le livree di Racing, Boca e Santos. Quella sua indole sospesa, flemmatica ma pur sempre decisa e determinata, schiuse le migliori opportunità all’indomani del termine di quella avventura. I Rosario Old Boys lo invitarono, quasi immediatamente, a sedersi in panchina. Luis era ancora giovane, ma già prigioniero di un solco lungo e triste che comunicava saggezza e maturità. Menotti sembrava fatto apposta per stare in panchina a masticare la sigaretta, e il destino ne prese buona nota. Fu così che si rassegnò a rimuginare football e sogni sino a diventare un’icona dei suoi tempi.

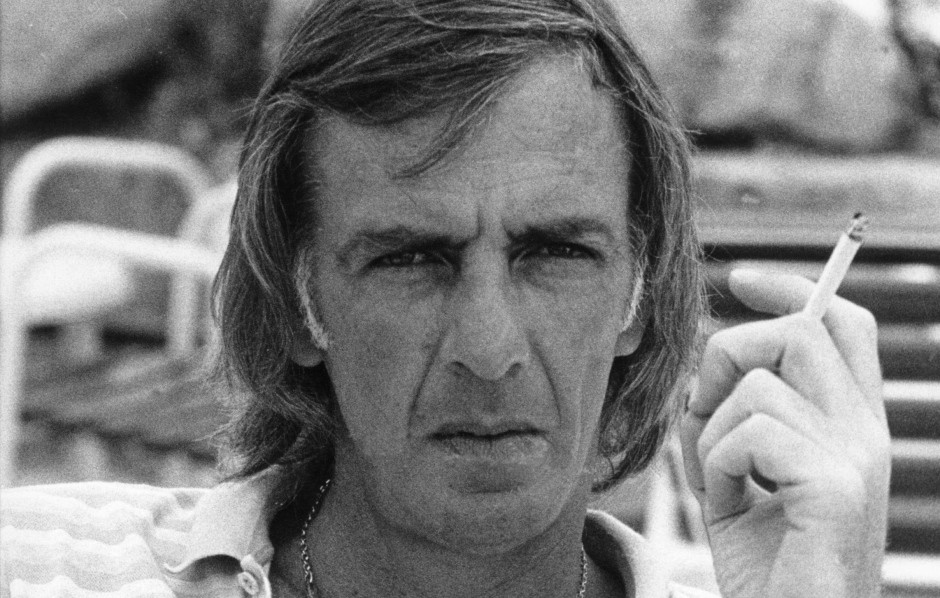

“El Flaco”

La sua incerta andatura mi ha spesso sollecitato rischiosi paragoni. Quella figura allungata e quei lineamenti severi erano il perfetto corollario di soluzioni tattiche di matrice letteraria e di raffinate speculazioni mediatiche. La sua immancabile sigaretta che pendeva dalle labbra richiamava due pensatori post-moderni come Zdenek Zeman e Manlio Scopigno. Con Zeman, Luis ha condiviso la stessa spiccata predilezione per l’analisi psicologica della delicata materia umana, mentre a Scopigno lo avvicinò l’ombra di una romantica idea del mondo. Impermeabile all’imperante banalità e al “calcisticamente corretto”, Menotti è sempre rimasta un’anima marginale, scomoda e spigolosa. Il suo carattere scolpito e deciso si è dato in pasto a grandi passioni e ad un’innata vocazione per l’irregolarità che si rispecchiava spesso nel gioco delle squadre che allenava: fitte ragnatele di passaggi, possesso palla e alto tasso tecnico erano, infatti, il perfetto complemento ad improvvise folate e ad una discreta dose di assortite magie. Al risultato a tutti i costi, Luis ha sempre preferito la trama del bel gioco, al cospetto della semplicità e del passaggio lineare ha scelto un fitto tappeto di tocchi e ritocchi, alla potente conclusione da venti metri ha privilegiato la più rischiosa rabona d’artista. Perché per Luis la palla era come la penna. Una partita era una pagina aperta da inventare, rincorrere e scomporre, da agitare e regalare alla fantasia della gente, perché quella era l’anima del football. E se poi, in quei frangenti, arrivavano anche i risultati, tanto meglio.

Campione del mondo

Quei primi successi gli aprirono le porte della nazionale argentina. “El Flaco” si sedette su quella scottante panchina in tempi bui per la democrazia e la libertà. Nonostante una solida coscienza politica, una proverbiale ostinazione e la radicata diffidenza nei confronti del potere, il destino scelse proprio lui per guidare la nazionale argentina alla conquista del vergognoso mondiale casalingo del 1978, quello della dittatura e del generale Videla, delle vili torture e dei desaparecidos, e questo, forse, non se lo perdonò mai. Lo fece comunque in silenzio, sopportando pressioni inaudite e spinte dolorose. Mantenne sempre saldo il timone, riparando quella squadra e molti dei suoi protagonisti dietro un’invalicabile muro di enigmaticità. Il resto fu storia. Menotti si spinse, tra alti e bassi, scivoloni e successi sospetti, sino all’atto finale affidando a Kempes l’onore di levare dal cilindro un tocco assassino che mortificasse, per la seconda volta in quattro anni, i protagonisti del calcio totale. Molti anni più tardi i suoi giocatori rivelarono che negli spogliatoi, pochi minuti prima di scendere in campo per disputare la finale con l’Olanda, Menotti li radunò a se dicendogli «Non vinciamo per quei figli di puttana. Vinciamo per il nostro popolo». Quel mondiale Menotti lo conquistò alla sua maniera, a passo di tango. Era stata una mano fortunata. Aveva lasciato a casa il prodigio Maradona puntando sulla concreta sostanza di giocatori esperti e affamati. Aveva convocato solidi difensori e uomini d’ordine, aveva dato loro le giuste motivazioni, li aveva spinti a dare il meglio di loro senza farsi condizionare da quel sudicio olezzo di dittatura. Li aveva incoraggiati a giocare per se stessi e per il pubblico e loro gli avevano regalato la soddisfazione più grande. Pur nelle sue vivide contraddizioni, Luis, non ha mai nascosto la decisa contrarietà rispetto all’attuale deriva pallonara. Menotti rimane uno dei più grandi allenatori di sempre, uno che ha visto nel calcio non solo una forma d’arte ma anche una strada sentimentale, letteraria e onirica per dare un senso all’esistente.”Il calcio è tre cose: tempo, spazio, inganno. Peccato che oggi non ci siano più i tempi, non si cerchino gli spazi e, soprattutto, non mi ingannino più”.