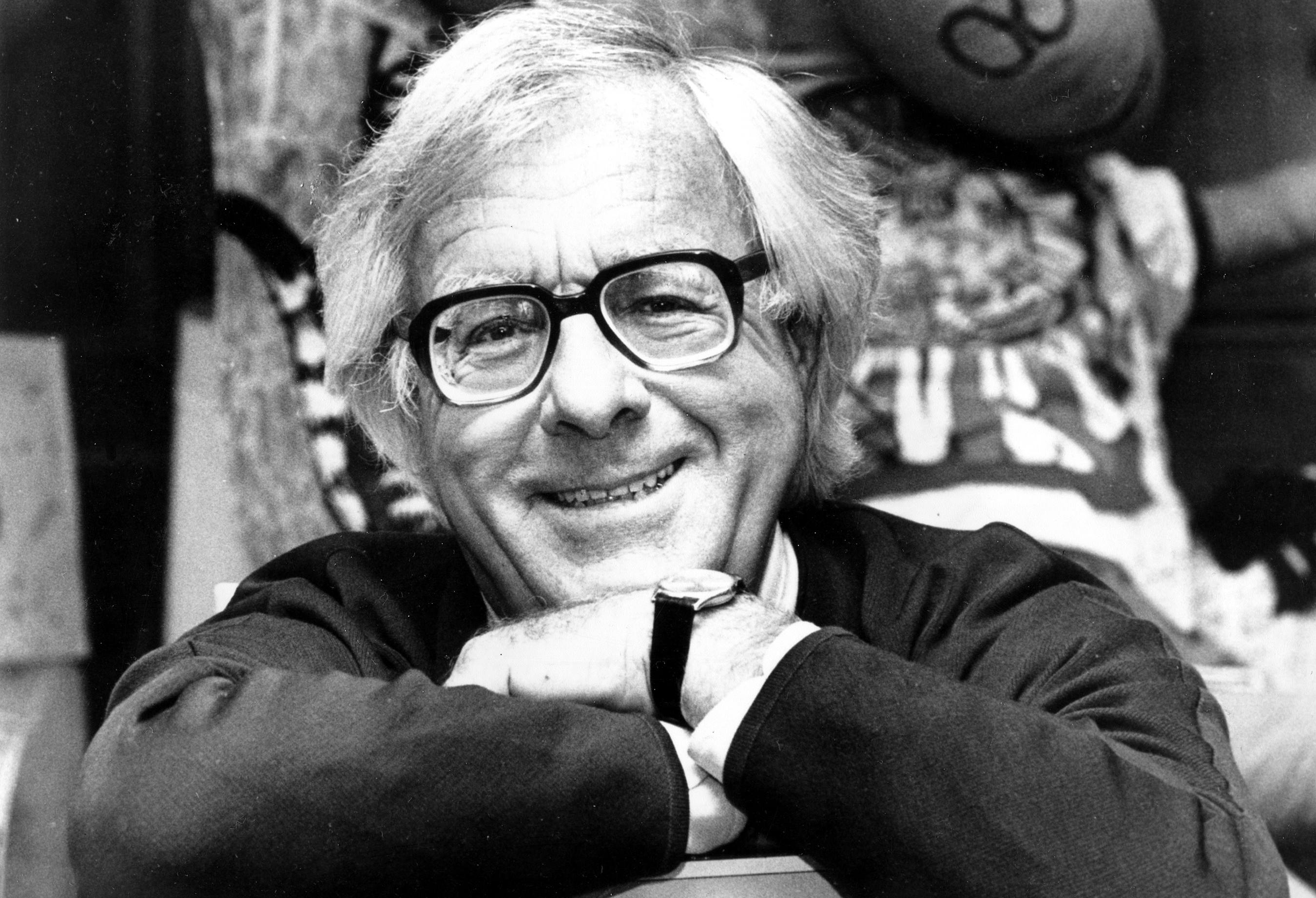

04 Giu Once in a lifetime: Ray Bradbury

Il 5 giugno 2012 muore a Los Angeles Ray Douglas Bradbury, di professione scrittore. Nonostante le apparenze, Ray non si occupava di futuro. Inseguiva piuttosto le trame oscure della realtà quotidiana e delle circostanze tragiche e dolorose che avevano segnato il passato e che continuavano a nascondersi anche nel suo presente. Per questo motivo i suoi universi fantascientifici, così sobri, misurati ed eleganti, hanno profondamente colpito l’immaginario di intere generazioni di lettori. Perché, contrariamente alle attese, il dato fantastico dei suoi manoscritti rimaneva un dettaglio sullo sfondo, un filtro formale, una delle coordinate stilistiche a cui ancorava le trame. Ray era un esploratore avvezzo a cambiare strada. Aveva infatti imparato a farsi largo in una palude di banale ordinarietà inventando spazi alternativi, verosimili e distopici. Come tutti i più grandi, Ray aveva abbandonato il sentiero più facile per inseguire ostinatamente il sottile filo dell’intuizione. Fu tra i primi scrittori a comprendere che il futuro prossimo avrebbe avuto lo stesso cinico volto di quello passato, che avrebbe parlato la stessa lingua risvegliando anche le medesime antiche pulsioni. Sarebbe stato, almeno in apparenza, solo un po’ più comodo, accessibile e inquietante.

Un uomo di grandi intuizioni

Bradbury amava lo spazio sconfinato, la contaminazione e il nuovo. Comprese tempestivamente la decisiva influenza delle tecnologie domestiche, del soft power e delle friendly usabilities. Le immaginò crescere in una società del futuro sino a permeare il quotidiano. Le racchiuse delicatamente in tutte le storie dei suoi romanzi che, con il passare degli anni, andarono meritatamente ad occupare gli scaffali riservati ai grandi classici della letteratura. Ray ammansiva incanti antichi calibrando sobriamente il passo maestoso e crudele dei grandi romanzieri. Dipingeva scenari e narrava mondi alternativi per raccontare derive drammatiche e attuali, per mettere in guardia dai pericoli delle dittature e dell’autoritarismo, dall’irresistibile attrazione del potere e dalle sinistre scorciatoie del “pensiero unico”. Affrontava apertamente temi universali come i diritti di cittadinanza, la segregazione razziale, la censura e il dissenso. E’ questo il caso del suo libro più famoso e celebrato, quel “Fahrenheit 451” da cui Truffaut trasse una delle più grandi opere cinematografiche del Novecento. Bradbury celava i contenuti sotto metafore e allegorie, come e allo stesso modo di Shakespeare, Orwell e Dick. Quello che risuonava forte e chiaro tra quelle pagine era un grido di dolore, la coscienza critica e dissenziente dell’America abitata dalla follia fobica di Joseph McCarthy e dalla caccia alle streghe che travolse il mondo della cultura e di Hollywood, mettendo gli uni contro gli altri, in una squallida e meschina corsa alla delazione. “Fahrenheit 451” non nascondeva una critica radicale a quel modello sociale. Era al contempo monito e denuncia, perché raccontava cose accadute, che stavano accadendo e che sarebbero ancora capitate.

Un editore coraggioso

Ecco perché quel suo manoscritto faticò più del dovuto a trovare un editore. All’ennesima porta chiusa, Bradbury passò a proporlo senza successo anche alle principali riviste specializzate. Alla fine a farsi avanti fu solo un giovane e coraggioso editore, disperatamente alla ricerca di contenuti nuovi e brillanti per lanciare una rivista che avrebbe sfidato gli usi e i costumi dell’epoca. Quel giovane e stravagante impresario non disponeva di grandi risorse ma aveva idee chiare e clamorose. Fu così che “Fahrenheit 451” finì per essere pubblicato, per soli quattrocento dollari di compenso, sul terzo e quarto numero di “Playboy”.

Passioni e sentimenti

Bradbury ha scritto centinaia di racconti pubblicando decine di libri. Ha descritto vite alternative, pianeti e galassie lontane, ma per quanto ci abbia fatto viaggiare ha continuato per tutta l’esistenza a fare i conti con l’incerta e fine trama degli esseri umani, con i loro sogni e le loro pulsioni, i loro sentimenti e le loro passioni. Ray ha scritto della vita e delle sue meraviglie, delle gioie e delle delusioni, delle ascese e delle cadute. Si è occupato di lui, di noi e di tutti gli altri, di carne, sangue e sospiri. Nonostante ne abbia sempre magnificato le opportunità, singolarmente non ha mai dato troppa confidenza alla tecnologia. Anzi, nella sua vita di tutti i giorni, la trattava quasi con diffidenza e cautela tenendola sempre a debita distanza. Non possedeva cellulari, non presidiava la rete, non aveva nemmeno un’automobile. Della scienza raccontava i pericoli. Perché Ray aveva imparato a non fidarsi dell’uomo, della sua inesauribile brama di potere e ricchezza e delle lunghe ombre che ne hanno spesso oscurato le imprese più eclatanti, dalla conquista della Luna allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. “Non è la scienza il problema”, diceva, “bensì il modo in cui l’uomo la utilizza”.

Beffarde illusioni

Da libero pensatore Ray non ha mai coltivato alcun ottimismo. Il suo futuro iniziava ogni mattina quando, appena fuori dalla porta di casa, incrociava un’umanità affannata e in perenne tensione, che si trascinava nevroticamente per inseguire vanamente il diritto alla sopravvivenza nella tragica e beffarda illusione di diventare immortali. “Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro quando muore, diceva sempre mio nonno: un bimbo o un libro o un quadro o una casa o un muro eretto con le proprie mani o un paio di scarpe cucite da noi. O un giardino piantato col nostro sudore. Qualche cosa insomma che la nostra mano abbia toccato in modo che la nostra anima abbia dove andare quando moriamo, e quando la gente guarderà l’albero o il fiore che abbiamo piantato, noi saremo là.”